胎内記憶とは

胎内記憶とは、主に子どもと大人が共有する胎児期の記憶のことです。

日本で行われた胎内記憶の研究によると、子どもは自分の誕生、誕生直後、誕生前、そして驚くべきことに妊娠前のことまで覚えているそうです。この20年間、胎内記憶の概念は進化し、いくつかのカテゴリーに分けて定義されてきました。日本胎内記憶教育協会の定義によると、8つのカテゴリーに分類されます。

- 妊娠する前の、両親を選んだ時の記憶

- 妊娠したときの記憶

- 胎内にいたときの記憶

- 生まれたときの記憶

- 生まれてから幼児期までの記憶

- 中間生の記憶

- 過去の人生の記憶

- 複合記憶:前に引用した記憶の任意の組み合わせ

つまり胎内記憶とは胎児期に限らず、母親の胎内にいた前後の期間、さらには妊娠前などの肉体的な存在を超えた期間も含まれています。

日本の胎内記憶研究者である池川明博士や大門正幸博士は、生まれる前の時間に遡って、私たちの感覚的な意識を再発見することに挑戦しています。

胎内記憶の研究結果

池川明博士は、2002年から2003年にかけて、諏訪市の全保育園(17施設)と幼稚園 (2施設)、塩尻市の全保育園(19施設)で、1歳から6歳までの子どもを持つ母親を対象に調査を開始しました。アンケート用紙3601枚を配布し、以下のような85の質問をしました。

- お母さんとお子さんの年齢

- 子供の性別

- 記憶の内容

- 出産時の状況

- 親が自分の出産時の記憶を持っているかどうか

など

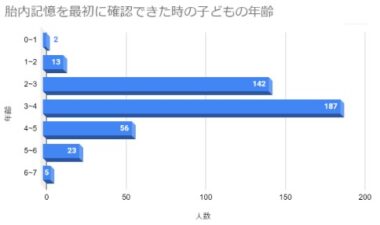

この調査を行った際の池川博士のデータによると、最初に確認された子供の年齢は、0〜1歳から始まり、2〜3歳頃から急激に増え、3〜4歳でピークを迎え、受胎から妊娠までの記憶を思い出すとのこと。

このように、子どもたちは本来、生まれながらにして理解力や認識力を持っているのですが、残念なことに常識や習慣化された外部からの知識を得ることによってそれらの原初的な知識が抑圧されてしまうことが予測されます。このため「胎内記憶」という概念は、人間の生理や心理を理解する上でより賢明に「還元主義的ではない」結論を編み出すことに結びつくと考えています。